非遗课程

招募令

2024年年末春节申遗成功

在2025首个"非遗春节"上

数不尽的非遗项目

绽放光彩

你想

近距离了解非遗的魅力吗?

想在快乐中体验非遗

感知中华民族智慧的结晶吗?

想有一个良好的环境沉浸式学习

传承和发扬非遗吗?

学校在嘉定区文化和旅游局的支持下

邀请了一批非遗代表性人物进校园亲自授课

名额有限 欢迎抢占

(1500平的非遗教学实践基地)

传承文化 邂逅非遗

中华优秀传统文化教育实践基地携非遗代表性人物,共同制定非遗课程,包括理论学习与素质提升、技艺传承与设计实践、品牌策划与文化传承、市场调研与经验分享等内容。

通过系统的学习与实践,让学生成为传播和参与中华非遗文化传承与创新的坚实力量。

相关事宜

课程数量:15门

课程性质:公共选修课(32课时,2学分)

操作流程:登录选课系统进行选择

班级人数:20人

开课时间:工作日16:30——(具体根据课程安排)

来看看我们有哪些课程吧!

壹

中式传统插花

授课教师:顾喻吴越流插花艺术(教授),杭燕、尹双、崔艳杰(校内教师)

中国传统插花是中华民族的艺术瑰宝之一,起源于1500年前南北朝时期。中式传统插花有自然美、意境美的基本特点,造型上讲究曲线的线条韵味,色彩上清雅柔和,花材的选择应用上讲究寓意深刻,以传统花卉为主,容器的选择上通常以中国传统的铜、瓷、陶、竹编等具有文化底蕴的容器为主。作品的主要表现形式是以传统器型结合传统花卉的鲜切花艺术作品。

贰

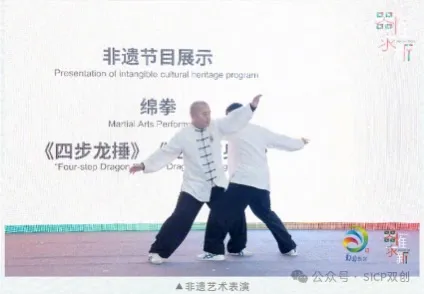

绵拳

授课教师:俞强、翟献峰(代表性人物),王慧艳、华敏(校内教师)

绵拳是一种均匀柔和、圆活连贯、刚柔并济的传统拳术。运动柔似棉花、形意相随、连绵不断,动作运行处处为弧形,同时劲力寓于其中,舒展沉实,得势则刚,击人以寸劲,实用性强,亦有强身健体之功效。

绵拳是嘉定区第十批非物质文化遗产代表名录。

叁

江南闺绣画

授课教师:范冬梅 (代表性人物),阮崇晗、陈立娜(校内教师)

江南闺绣画是明清以来在嘉定及周边地区流传的专由闺阁女子所从事的以桑蚕丝绣绘文人书画的传统美术形式。闺绣画可上溯至宋代,宋徽宗在皇家画院设绣画专科,开启以文人书画为底稿的绣绘艺术,后来渗透到富贵望族和闺阁绣房,对江南地区影响很大。清代著名学者钱大昕的孙女钱瑛是闺绣画能手,技艺在嘉定钱氏家族女眷中代代传承,后亦通过师徒传承至今。

江南闺绣画是嘉定区第十二批非物质文化遗产代表名录。

肆

嘉定竹刻

授课教师:王威、何欣(代表性人物),孙苗苗(校内助教)

嘉定竹刻起源于明代,由朱鹤创立,主要流传于嘉定地区。这种艺术形式将书法、绘画、诗歌、文学、印章等艺术融合于竹刻之中,创造出具有书卷气和金石味的作品。嘉定竹刻品种丰富,包括笔筒、香筒、臂搁等实用器物,以及人物、山水等雕刻。其雕刻技艺经过历代艺人创新,形成了圆雕、透雕、浮雕等多种技法,制作过程严谨,包括煮晒、制坯、雕刻、抛光等步骤。

嘉定竹刻是第一批国家级非物质文化遗产名录。

伍

盘扣

授课教师:构月霞(代表性人物),何燕、王尤晴(校内教师)

嘉定的盘扣制作技艺传承自老上海滩的裁缝温孝文,经温美全、构月霞三代有序传承,在嘉定开办了盘扣研习所。常见制作方法是将丝绸制成盘条并拗出造型。软质盘条多用于海派旗袍的连接处,专注实用;硬质盘条以造型为主,专注美观独特。自20世纪以来,海派旗袍对中国女性的服饰风格影响深远,而盘扣作为海派旗袍的点睛之笔,也在中西文化的交融中得到升华。

盘扣是嘉定区第十二批非物质文化遗产代表名录。

陆

压金丝嵌宝工艺

授课教师:邵冰(代表性人物),张超、张月、张港(校内助教)

压金丝工艺及压金丝嵌宝工艺,多见于清代乾隆年间。是以玉器为载体,用金丝镶嵌法将玉固定在其表面,在青铜器、玉器、木雕等行业都有使用,主要是纹饰图案的表现。压金丝嵌宝工艺制作难度极大,工艺要求极精,图案线条要流畅、粗细一致、开槽准确,否则金丝无法嵌入,尤其在薄胎器物上镶嵌更是困难。一件精美的薄胎压丝嵌宝石玉器是很难制作成功的。制作者必须具有玉器加工、金银镶嵌两种高超技艺方能完成。

压金丝嵌宝工艺是嘉定区第十一批非物质文化遗产代表名录。

柒

安亭药斑布

授课教师:柳玉成(代表性人物);张影(校内教师)

安亭药斑布诞生至今已有八百多年的历史,创始者为安亭归氏人士,因此,安亭药斑布又称“归氏药斑布”,是当时安亭最盛名远扬的纺织产品。药灰是药斑布生产工艺中最重要的辅料,具有附着力强、干时不易脱落、清洗方便等特点。药斑布图案鲜艳亮丽,具有防蛀、防霉等功效,长期储存不褪色、不霉变。

安亭药斑布是上海市第二批非物质文化遗产代表名录。

捌

传统编绳技艺

授课教师:肖瑶、夏莹(校内教师)

绳艺又叫绳结工艺,顾名思义,就是用绳子打出各种各样的结。绳结形成的年代久远,其丰富的历史文化底蕴贯穿于人类生活发展的始终。东汉应劭所著《风俗通》中记载了一段女娲造人的传说,在这里,绳子是造人的“圣物”。

在远古时代,人类为了把本部落的风俗传统和传说以及重大事件记录下来,使之流传下去,便在不同粗细的绳子上打出不同距离的结,我国古代文献对此有所记载——《周易·系辞》云:“上古结绳而治”;《九家易》云:“古者无文字,其为约誓之事,事大大其绳,事小小其绳。结之多少随物众寡,各执以相考,亦足以相治也。”

玖

掐丝与珐琅工艺

授课教师:付西泉、姚瑶(校内教师)

掐丝珐琅,其制作一般在金、铜胎上以金丝或铜丝掐出图案,填上各种颜色的珐琅 之后经焙烧、研磨、镀金等多道工序而成。掐丝珐琅有着五彩斑斓、华丽夺目的魅力,由于其在明代景泰年间获得了史无前例的发展,又一般多外饰蓝色釉料,故习称景泰蓝,当然它也有饰红、浅绿、深绿、白、葡萄紫、翠蓝等色。

拾

茶文化

授课教师:许慧芳,吴燕(校内教师)

中国是茶的故乡,也是茶文化的发祥地,中华茶文化源远流长。一直以来都是以茶为媒、以茶会友、以茶促旅,营造诚信友善、和谐共处、协调发展的美好氛围。因此茶及茶文化(正、清、和、雅的禅茶文化),是中华民族的物质财富和精神财富,是中华民族的瑰宝。同时喝茶还有益健康,喝茶还能陶冶情操。

拾壹

中国香文化

授课教师:朱佳敏、王光琴(校内教师)

花香型的合香在宋代比较流行。著名的香学古籍《陈氏香谱》中记载了很多“木犀香”的香方,有佩戴的“木犀香珠”;用来品闻的香丸、香饼。把半开的桂花研成膏,做粘合剂调和沉香、檀香、茅香。做成花形的香饼,阴干使用。秋天夜晚在古人的床帐中,就飘荡着沉香、檀香、茅香、桂花混合的香气。就算不使用“帐中香”,古人也会在帐中的壁瓶里插一束桂花,伴着桂花的香甜入梦

拾贰

团扇

授课教师:赵瑜婷(校内教师)

团扇可以说自汉代开始兴起,团扇象征着我国古代女子移步清莲的温柔情怀和柔情似水的婉约之美,象征着至死不渝的定情信物,同时也象征着古代女子的悲舛命运,它是一种情怀的寄托与依赖,也给予了人们发挥想象和创造力,施展歌赋才华、抒发人文情怀的空间,扇子的文化内涵也赋予了这样的情感。

拾叁

徐行草编

授课教师:王勤(代表性人物);吴艳丽(校内教师)

徐行草编是上海嘉定区徐行镇的传统手工艺,以本地特产黄草为原料,编织成各种生活用品和工艺品。黄草编织品以其光滑坚韧、色泽淡雅、纹理清晰、做工精细而闻名,品种繁多,包括篮子、包、拖鞋等。工艺流程包括去苋、开辟、染色、选用模具和编织等步骤,每件作品都体现了艺人的巧思和技艺,具有浓郁的地方特色和艺术价值。徐行草编是第二批国家级非物质文化遗产名录。

拾肆

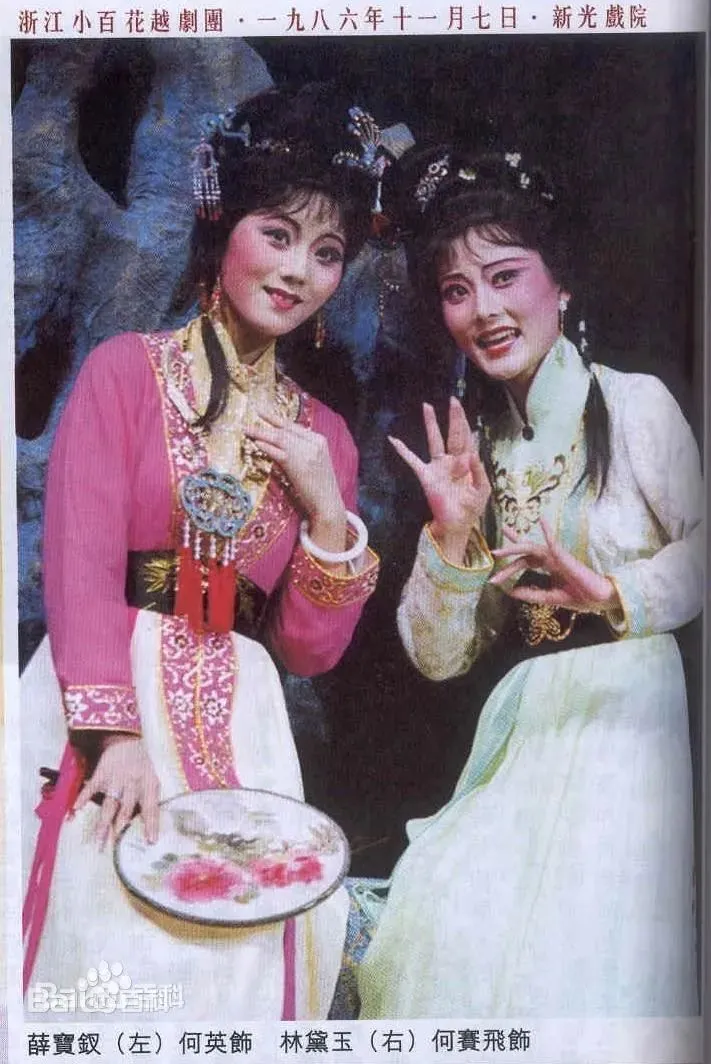

越剧

授课教师:邹红(代表性人物); 顾永佳(校内教师)

越剧,被誉为中国第二大剧种,享有“第二国剧”和“中国歌剧”的美誉,起源于浙江嵊州,后在上海发祥并繁荣于全国,乃至流传至世界各地。越剧以其抒情的唱腔、优美的旋律和真切动人的表演而著称,以“才子佳人”故事为主,形成了独特的江南文化特色。越剧艺术流派众多,共有十三大流派,广受南北各地观众的喜爱。作为国家级非物质文化遗产,越剧的传承与保护得到了上海越剧院、嵊州市越剧艺术保护传承中心等机构的重视和推广。

拾伍

面塑

授课教师:王亚楠(校内教师)

面塑,又称面花、礼馍、捏面人等,是一种源于我国山东、山西、北京等地的民间传统艺术。它以面粉、糯米粉等为主要原料,通过艺人巧妙的手法和简单的工具,捏塑成各种色彩丰富、造型优美的花、鸟、鱼、虫、景物、器物、人物、动物等形象。面塑艺术具有体积小巧、便于携带、制作成本低廉等特点。经过长期的发展,现代面塑作品已具备不霉、不裂、不变形、不褪色的优点,深受旅游者喜爱,成为馈赠亲友的纪念佳品。面塑被誉为“中国的雕塑”,展现了我国民间艺术的魅力。

非遗课程如同桥梁,连接着过去与未来,它们不仅促进了文化多样性的交流与融合,更为我们的校园生活描绘出一幅绚丽多彩的文化画卷。在这里,每一位学子都有机会成为文化的传承者,创新的实践者,共同书写属于这个时代的文化新篇章。让我们携手走进非遗的世界,让传统与现代交相辉映,为校园文化注入源源不断的活力与灵感。